- 建築・土木

2025.10.16

i-Construction 2.0の最新動向|2024年度の実績と2025年度の建設DX展開予定

- 目次

- この記事を読むのにかかる時間:8分

建設業界は人手不足や安全性の確保といった課題に直面する中、テクノロジーを活用した抜本的な改革が急速に進んでいます。その中心にあるのが「i-Construction 2.0」です。衛星通信を使った遠隔施工や、自動運転建機の長期運用、BIM/CIMによる一元管理など、これまで「実証段階」とされていた技術が着実に現場で成果を上げ始めています。

本記事では、こうした動きがどのように定着しつつあるのか、そして2025年度に新たに展開される施策がどのように業界を変えていくのかを解説します。

i-Construction 2.0については、以下の記事もご覧ください。

i‑Construction 2.0とは?建設DXの目的と背景【2024年振り返り】

i-Construction 2.0は、国土交通省が推進する建設現場の生産性向上と働き方改革を目指すDX(デジタルトランスフォーメーション)戦略です。

従来型のi-Construction(2016年開始・ICT活用中心)を進化させ、オートメーション化による抜本的な省人化と効率化、そしてデジタル技術を活かした現場変革に注力しています。

i‑Construction 2.0の目的は、日本の建設現場全体の「生産性向上」と「持続可能な働き方改革」を実現することです。高齢化・労働力不足、頻発する自然災害、インフラ老朽化などの構造的課題に正面から取り組むため、現場の少人数化・安全性強化・柔軟な働き方・インフラ維持能力向上を狙っています。

また、i‑Construction 2.0が掲げる「3つの柱」は、以下のとおりです。

- 施工のオートメーション化:建設機械の自動化や遠隔操作、AIによる施工計画、複数台建機の協調作業、自動化安全ルールの確立

- データ連携のオートメーション化:BIM/CIMによる設計・施工・維持管理データの一元管理、リアルタイム進捗共有、ペーパーレス化、属性標準化

- 施工管理のオートメーション化:AR/デジタルツインによる出来形・進捗の視覚化、リモート監督検査、AI・ドローン活用による検査や配筋確認、省力化・高精度化の追求

さらに、2040年に向けた数値目標として以下を掲げています。

- 建設現場の省人化率「最低3割」:労働人口がさらに2割減る中、現場の自動化・分業化を徹底し、3割以上の省人化を目指す

- 「生産性1.5倍向上」:一人当たりの生産量・付加価値を飛躍的に高め、建設業の賃金・休暇・イメージ向上に結びつける

- より安全/快適な現場環境/多様な人材の確保:デジタル技術で誰もが働きやすい現場とし、若手や女性の参入も促進。国民・経済に不可欠なインフラ維持を目指す

i-Construction 2.0は単なるICT化の延長ではなく、業界全体の構造改革を支える基盤となるDX政策です。

2024年度のi-Construction 2.0実績:遠隔施工・自動施工・BIM/CIM連携

2024年度のi-Construction 2.0は、自動化・遠隔化・データ連携の三本柱を軸に、現場での導入と実証が大きく進展しました。各分野で新しい実例が誕生し、生産性・安全性・省人化効果が着実に現場へ広がっています。

2024年は、従来の災害復旧現場だけでなく通常工事でも遠隔施工・ICT施工が活用拡大し、現場の省人化・効率化・働き方改革に資する成果が数多く出ています。

DXの波は設計・管理領域まで広がり、ペーパーレス、BIM/CIM活用などデジタル化による最適化も業界全体で加速している状況です。

遠隔施工:21件の活用と事例紹介

2024年度、国土交通省発注工事のうち21件で遠隔施工技術が現場実践されました。従来、災害復旧現場に限られていた遠隔施工が、通常工事へと拡大しつつあります。

代表的な成瀬ダムでは、約400km離れた操作拠点から3名のITパイロットが14台の建設機械を昼夜連続で遠隔監視・自動運転を実現しました。

その結果、省人化だけでなく現場安全性確保、働き方の変革(リモート作業・多様な人材活用)が加速しつつあることが実証されました。

自動施工の試行と安全対応

2024年度はダム・大規模トンネルなどで、自動施工(遠隔・無人化を含む)の試行工事が行われ、現場安全ルールの適用・基準整備も重点的に進められました。

自動施工の現場では、工程ごとのシステム自動計画や多種多様な機械の連携運転が行われ、現場省人化・工程短縮・品質向上の効果が現場の数字にも表れています。

2025年度からは、山岳トンネル工事など、さらに幅広い現場への展開と実用人材育成が進む予定です。

BIM/CIMや3Dモデルの連携実例

設計~施工~維持管理までの全フローでBIM/CIM(3Dモデル)の連携実例が増加傾向です。2024年度は、設計環境・属性標準化、データ共有基盤の整備に加え、管理図表のペーパーレス化、ARを活用した出来形確認など、情報伝達・現場管理の生産性が飛躍的に向上しました。

また、三次元モデルと二次元図面の照査自動化や異機種対応プラットフォーム構築、産学官連携による実証研究も進み、多様な現場課題解決への基盤整備が加速しています。

2025年度の建設DX展開予定:山岳トンネル自動施工・AR活用・担い手育成

2025年度の建設DX展開は、国土交通省が「i-Construction 2.0」の3つの柱に基づき、山岳トンネル自動施工の本格試行、AR活用による施工管理DX、そして新たな担い手育成・ICT/AI活用分野の強化が計画されています。

これらの施策は、現場省人化や生産性向上のみならず、働き方改革・安全性向上の実現を目的とし、2025年度は実工事での試行や技術育成と並行して、分野横断的なデータ連携強化も進められる予定です。以下で、詳細をご紹介します。

山岳トンネルでの自動施工試行(2025年度4件)

2025年度は北海道・中部・四国・九州エリアの山岳トンネル新設工事4件で、自動施工技術を活用した試行工事が計画されています。

受注企業は遠隔操作、建機自動運転、AI活用など自動化提案が求められ、未受注企業にも技術評価(加点)で参加機会が設けられています。

現場の高精度管理や省人化、施工安全向上などを目指し、省力化・DXの進展を現場実践のかたちで推進する計画です。

新たな担い手育成:「コーディネーター」「オペレーター」

2025年度は自動施工や遠隔施工に必要な幅広い技術知識・DXスキルを持つ「自動施工コーディネーター」の育成プログラムが全国展開されます。

また、ICT重機の操作や現場管理に精通した「機械施工オペレーター」のスキル標準化と育成も本格化しています。中小建設企業への現場DX導入・普及支援も推進され、多様な現場の安全管理・生産性向上といった課題解決に直結する人材育成が強化されます。

データ連携の高度化:契約図書化とAR活用

2025年度はBIM/CIMや三次元モデルを現場契約図書として活用する新たなロードマップが作成・公表されました。三次元モデルと二次元図面の連動確認やルール策定、さらに現場で作成した三次元管理データをAR技術によって現地に投影する実証・運用が強化されます。出来形(完成形状)管理の視覚化や検査の効率化が進み、従来必要だった管理図表などが不要となることでペーパーレス化、現場の情報共有・連携も大幅に高度化する計画です。

海洋分野でのICT・AI活用強化

2025年度計画では、AIを駆使した海底測量作業省力化、自律型重機の海上工事配置、施工・管理プロセスの一部自動化――など、海洋分野の建設DX強化が明示されています。特に自動・自律化技術を導入することで、人力依存を減らしつつ高精度と安全施工を両立、現場のデータ活用も同時に進展させる方針です。

このような取り組みは、陸上建設のみならず海洋工事でも労働力不足対策・生産性向上に直結すると位置付けられています。

建設DXの実証事例

建設DXの実証事例として、2025年は通信技術や自動化技術を組み合わせた大規模な現場導入実験が相次ぎました。遠隔地からの機械操作や建機自動運転といった最新の現場効率化・省人化技術が着実に実用段階へ進んでいる状況です。

Starlink Miniを活用して900 km遠隔から建機操作に成功

2025年6月、ハイテクインターとジツタ中国は、北海道と茨城県という約900kmの遠隔地間でStarlink Mini(衛星インターネット)を活用し、2台の建設機械を同時に遠隔操縦する実証に成功しました。現場には10台のカメラを設置し、複数の高解像度映像(俯瞰含む)を「超低遅延」かつ、高圧縮で伝送します。

A4サイズのStarlink Mini 1台と独自エンコーダにより、山間部や災害現場のような通信インフラが乏しいエリアでも、省人化と遠隔作業効率の大幅な向上を現実的に可能にすることを実証できることが明らかとなりました。

現場での自動運転ショベルの2ヶ月運用による実用性確認

大手建築業者の安藤ハザマは2025年6月、自動運転ショベルの2ヶ月間連続運用における安定性やオペレーション実用性を現場で検証しました。

こちらの試験では、掘削の無人連続作業や全体工程の省人化・安全性確保が確認され、長期運用での予期せぬトラブルもなく、実建設現場での本格導入へ大きく前進しました。こうした自動運転建機の実証により、人手不足対応や現場のスマート化への強いインパクトがもたらされています。

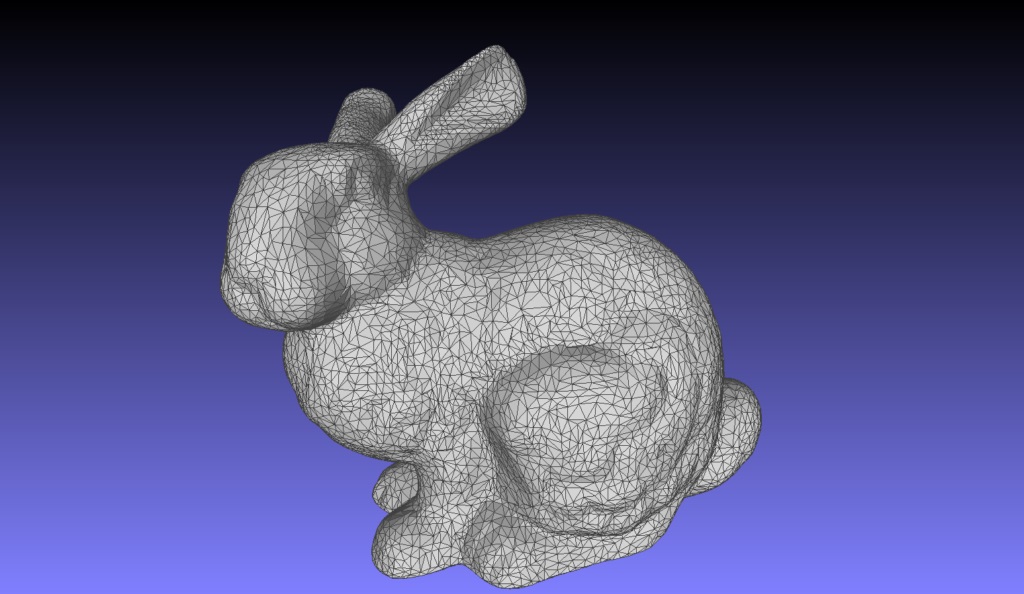

ゲームエンジンとROSの連携で山岳トンネルのデジタルツインを構築

シリコンスタジオは、西松建設による山岳トンネルデジタルツインプラットフォーム構築を3Dグラフィックス技術で支援しました。3Dグラフィックスで仮想空間にトンネルを再現し、UnityとROSとの連携で現場トンネル内の「環境データ」および⼈・重機の「位置データ」をリアルタイムに取り込んで反映・表示する仕組みを開発しました。

山岳トンネルデジタルツインプラットフォームは、建設機器やトンネル内部の状態など複数の情報をリアルタイムに可視化することにより、各種情報の共有や課題の早期発見、安全性の確認やルートのシミュレーションなどを実現するために活用されるものです。

i-Construction 2.0の今後の動向と期待

i-Construction 2.0の今後の動向は、2026年度以降の全業界へのスケールアップ導入と、AI・AR・デジタルツインなど先進技術活用の深化、中小企業・小規模現場への普及展開、データ標準化による契約図書化推進、そして遠隔施工オペレーターなどの新たな人材像確立と支援強化です。生産性革命の本格化により、労働力不足・安全性向上・働き方改革を同時に実現する方向性が明確に示されています。

2026年度以降の本格導入とスケールアップ展開

i-Construction 2.0はこれまでの実証・試行段階から、2026年度以降は大規模土工現場、山岳トンネルなどを中心に、本格的な自動施工・遠隔施工導入、現場DX展開へと舵を切ります。短期~中期ロードマップでは、省人化・最適施工の標準化、さらに15年程度を目安に全業界規模での持続的運用を目指します。

業界全体(中小企業への普及、小現場への展開)

業界横断的なDX推進の中、ICT重機や遠隔施工技術の普及は大手だけでなく、中小企業や地方の小規模現場への展開も重要課題とされています。

分野・規模を問わず、実践的なモデル現場の拡大や人材育成支援が制度的に強化されることで、格差解消・全業界底上げにつながる動きが鮮明です。

AR・デジタルツイン・AI活用の深化

施工段階でのAR投影、デジタルツインによるリアルタイム管理、AI活用による自動作業計画や災害予防といった最先端技術が主流化しつつあります。

ペーパーレス化・属性データ一元管理・自動分析などの取り組みと連動し、施工品質・工程の高度化、安全性向上が加速している状況です。

データの標準化・自動連携による契約図書化推進

BIM/CIMや三次元モデルの標準化・契約図書化が進み、データの自動連携・属性統一化が定着してきています。その結果、設計~施工~維持管理の全フロー連動、リアルタイム検査・管理業務の自動化・効率化が図られ、業務負荷軽減と品質保証体制構築へ大きな一歩となるでしょう。

新たな人材像(遠隔施工オペレーターなど)の確立と普及支援

自動・遠隔施工やデジタル現場運営を支える新たな担い手像として、遠隔施工オペレーター、DXコーディネーターなどの人材育成・普及支援が重視されています。

教育プログラムの充実、現場導入サポート強化などにより、技術革新を持続的な業界基盤へ昇華する方向性が打ち出されました。

建設DXの未来:i-Construction 2.0が描くスマート建設の方向性

i-Construction 2.0は、建設現場の効率化にとどまらず、業界全体の構造改革を進める取り組みへと進化しています。遠隔施工や自動施工の実証成果を基盤に、2025年度以降は山岳トンネルや海洋工事への適用、さらにAR・AI・デジタルツインの本格活用が予定されており、省人化・安全性向上・働き方改革を同時に実現するスマート建設の未来像が描かれています。

その実現には、技術を「導入する」だけでなく「現場で根付かせる」ための支援やノウハウが欠かせません。シリコンスタジオでは、リアルタイム3Dグラフィックス技術を駆使し、ゲームエンジンとROSデータとの連携によるデジタルツイン構築で建設DXによるi-Construction 2.0の推進を力強く後押ししています。業界の次なる変革を共に進めたいとお考えの方は、ぜひシリコンスタジオにご相談ください。

出典:国土交通省「「i-Construction 2.0」を策定しました ~建設現場のオートメーション化による生産性向上(省人化)~」

出典:国土交通省「斉藤大臣会見要旨」

出典:国土交通省「i-Construction 2.0~建設現場のオートメーション化~」

■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部

自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。

DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。