- インフラ・情報通信

- 自動車・モビリティ

2025.03.26

モビリティDX戦略とは?日本の自動車産業が目指す未来

- 目次

- この記事を読むのにかかる時間:9分

経済産業省は2024年5月に「モビリティDX戦略」を策定し、官民一体となって激化する国際競争を勝ち抜く姿勢を打ち出しました。モビリティDX戦略は、デジタル技術を活用して自動車産業や交通サービスを変革し、新たな価値を創出することを目指す長期的な計画です。特に、SDV(Software Defined Vehicle)、モビリティサービス、データ利活用の3領域の強化が掲げられています。

この戦略が日本の自動車産業やモビリティ市場にどのような影響を与えるのか。本記事では、「モビリティDX戦略」の内容やその意義について解説します。

モビリティDX戦略とは

モビリティDX戦略は、日本の自動車産業の競争力強化を目的とした戦略です。デジタル技術の進展を背景に、3つの重点領域で取り組みが進められています。

- SDV(Software Defined Vehicle)

- モビリティサービス(自動運転・MaaSなど)

- データ利活用

これらを通じ、日本の自動車産業の未来を形作り、競争力の維持と向上を目指します。

*SDV(Software Defined Vehicle)とは、クラウドを通じ車両機能を継続的にアップデートし、従来の車両にはない新たな価値を提供する次世代の自動車です。これにより、ハードウェア中心からソフトウェア中心へと車の価値がシフトしています。

モビリティDX戦略の3つの重点領域

重点分野は特に激しい競争が生じている「SDV領域」、「モビリティサービス(自動運転など)領域」、「データ利活用領域」の3つです。2030年および2035年におけるSDVのグローバル販売台数で「日系シェア3割達成」という目標を掲げながら、これら領域で官民連携による取り組み進めるべき協調領域として、日本の自動車産業の競争力強化を図ろうとしています。

3領域それぞれの概要と具体的施策について述べていきます。

![]()

出典:経済産業省「モビリティDX戦略」モビリティDX分野に関するロードマップ

SDV領域

車両の刷新と開発スピードの高速化、新たな機能なサービスの具体化(車両のSDV化)

SDVとは、ソフトウェアを中心に機能が進化する車両の概念であり、ハードウェアの更新に依存せず、ソフトウェアのアップデートによって新機能を追加できる点が特徴です。

この分野では、TeslaがOTA(Over the Air)でアップデートを活用し、既存車両に新機能を追加する戦略で市場をリードしています。また、欧州ではVolkswagenやMercedes-Benzが自社のSDV戦略を加速させ、EVプラットフォームとソフトウェア開発の統合を進めています。

例えばTeslaのアップデートには、自動運転機能(FSD:Full Self-Driving)などの精度の向上や最新の安全機能の追加、バッテリー管理の最適化やエネルギー効率の向上などが含まれています。またUI(User Interface)の改善やエンターテイメントコンテンツの拡充も行われており、ユーザーはこれら機能やサービスを自由にカスタマイズできるように、販売後もソフトウェアによって車の価値向上が実現されています。

![]() 出典:経済産業省「モビリティDX戦略」SDVの意義と実現する価値

出典:経済産業省「モビリティDX戦略」SDVの意義と実現する価値

SDVが実現する価値

- 継続的な価値の向上:OTAによる価値向上、購入後も車両性能や機能を最新化・最適化

- 開発の効率化:ハードウェアとソフトウェアを分離しECUを統合により開発の柔軟性が向上

- 新たなビジネスモデルの創出:従来の売り切り型から、ソフトウェアの継続的なアップデートや機能拡張を通じて新たな価値提供が可能に。データ活用により、サブスクリプション型サービスなどの新ビジネスモデルも期待される

具体的な施策

- 車載用半導体(SoC:System on Chip)の開発

先端半導体の開発に向け国内協調の取り組みを進めており、自動車メーカーや半導体メーカー、車載部品メーカーなどが参加するASRA(Advanced SoC Research for Automotive、自動車用先端SoC技術研究組合)を設立し、2030年以降の量産車に搭載することを目指しています。 - シミュレーション開発

実機工程での設計・開発では修正などによる手戻りが発生することが課題としてあげられますが、シミュレーション技術の導入で開発期間の大幅な削減が見込まれます。各社が使いやすい高精度の車両・部品シミュレーション環境構築が進められています。 - 生成AI技術の活用と事例作成

これまでにない車両や部品のデザイン生成・設計や開発効率化、音声認識などの新たなインフォテイメントなどの機能を搭載を目指しています。 - API標準化

SDVではソフトウェア開発が核心的要素です。社内や必要に応じ社外からの調達となりますが、仕組みが統一されていない場合、大きなコストと手間が発生することから、APIの標準化は重要なポイントとされています。ボディー系の検討は高度化・複雑化する車載電子システムの標準化団体「JASPAR(Japan Automotive Software Platform and Architecture)」で、そして自動運転などの車両制御系やサービスアプリ系の検討はサードパーティーやITベンダーも参画する「Open SDV Initiative」で推進しています。 - 次世代LiDAR技術の開発、高精度三次元地図の整備

SDVの構成要素と協調領域

官民の取り組みを加速させるための協調領域を整理したものが「図:SDVの構成要素と協調領域」です。重要要素を競争領域と協調領域に分類。うち協調領域の7要素がピンクで塗られた部分です。

縦軸は車内で利用される技術領域(in-car)、車と社会をつなげる技術領域(out-car)、開発環境の3つ、横軸には車両制御系(認知・予測・制御)、インフォテイメント系の2つの機能を設定しています。

![]()

出典:経済産業省「モビリティDX戦略」‐ SDVの構成要素と協調領域の特定

モビリティDX戦略における多様なSDV化

モビリティDX戦略における「多様なSDV化」とは、パワートレイン・機能・価格面においての多様化を目指すことを明記しています。

SDVには通信機能やOTA機能、ビークルOSなど複数の要素があり、またEVだけではなくエンジン車も含めた全てのパワートレインにおいて、SDV化が進むことが見込まれます。こうした背景下において、多様な市場やユーザーニーズの多様化に対応し、高い技術力と柔軟なビジネスアイデアを持ち付加価値の高い車の提供を目指しています。

![]()

モビリティサービス(自動運転など)領域

社会のニーズに対応し自動運転・MaaS技術を活用した新たなモビリティサービスの提供

モビリティサービス領域では、自動運転、MaaS、データ活用のテーマを中心に、便利で持続可能な移動の実現を目指す取り組みが進められています。地域で顕在化する課題解決と価値向上への実現に向け、政府や自治体、企業が連携しスローモビリティやロボタクなどの開発・社会実装が国内の課題解決に貢献するとともに、グローバル市場においても競争力を持つビジネスモデルとして確立されることが期待されています。

この分野においては、欧米や中国で自動運転とMaaSの融合が進みつつあります。アメリカではアルファベット傘下のロボタクシー最大手 Waymo(ウェイモ)が自動運転タクシーを提供しています。中国では百度(バイドゥ)が自動運転バスやライドシェア事業を展開。2024年内に1000台を導入する計画を発表しています。

具体的な施策

- 自動運転トラックの実証実験支援

国土交通省は、2024年度後半から新東名高速道路の一部で自動運転トラックの実証実験を計画しています。完全自動に近い「レベル4」の実用化を目指し、2025年度までに運行管理システムや必要なインフラ、情報などの事業化に必要な事業環境の整備を進めています。 - ロボットタクシーの開発支援

- 地域新MaaS創出推進事業

モビリティサービスの効率化や収益多角化に向け、実証事業を通じ必要なデータの分析やアプリ・データ連携基盤などのシステムアーキテクチャの検討などを進め2024年度中に整理を進めています。

データ利活用領域

企業・業界を横断したデータの利活用

自動車の製造~利用~廃棄のライフサイクル全体を通じたデータの利活用を推進し、業界横断的なデータ連携を目指します。ウラノス・エコシステムの運用や自動車全体の排出量把握、物流効率化などのユースケース拡張などが進められています。

この分野において、欧州では企業の枠組みを超えデータ連携を行う取り組みが進んでいます。権利を守りつつセキュアにどのようにしたら異業種間でデータ連携をさせるのかといった議論がなされており、「Catena‐X」は欧州の自動車産業のデータ連携基盤を構築し、運用を開始しています。

具体的な施策

- ウラノス・エコシステムの運用

ウラノス・エコシステムは、日本政府が2023年4月に発表した、データ連携とシステム統合に関する一連のイニシアチブです。自動車産業におけるデータ連携基盤として運用され、自動車関連のデータを効率的に収集、管理、共有するためのプラットフォームとして機能します。 - 自動車全体の排出量把握や物流効率化への活用

- 自動車サプライチェーンデータ連携基盤の構築

- Catena-X(欧州の自動車業界がバリューチェーン全体でデータを共有する枠組み)との相互接続

モビリティDX戦略の背景と課題

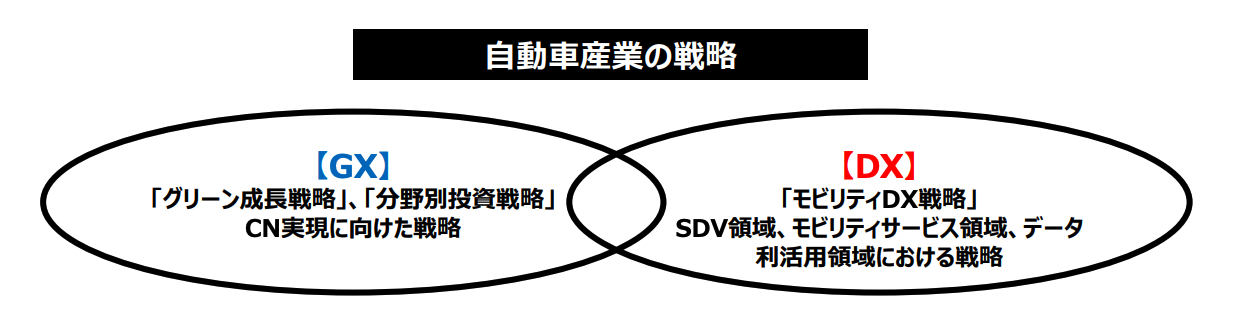

モビリティDX戦略が必要とされる背景には、自動車業界ではGX(グリーン・トランスフォーメーション)とDX(デジタル・トランスフォーメーション)の2軸で産業構造の変化が進んでおり、グローバルな競争が激化している点があります。

出典:経済産業省「モビリティDX戦略」

GXでは、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」や「分野別投資戦略」によってカーボンニュートラル実現に向けた戦略が進められてきました。

一方でモビリティDXが加速する背景には、技術革新、市場環境の変化、環境課題への対応、そして社会インフラの変化などの要因があげられます。AI・IoT・クラウド・5Gなどのデジタル技術の発展が、車両はより高度な制御やリアルタイムデータ活用が可能になり、自動運転やコネクテッドカーの実現を支えています。この技術進展によりハードウェア中心からソフトウェア主導のモビリティ開発へシフトしています。

市場環境環境では「CASE」(コネクテッド、自動運転、サービス/シェアリング、電動化)という動きが加速化し、車は「モノ」から「サービス」や「体験」としてのモビリティへと変化しつつあります。特に、コネクテッド技術や自動運転の進化により、車両はデータを活用し最適な運行の実現やパーソナライズ化が進みます。

また、カーボンニュートラル達成のため、EV(電気自動車)やPHEV(プラグインハイブリッド車)、FCV(燃料電池車)の普及が求められ、持続可能なモビリティの実現が課題です。

さらに、社会インフラも変化により、国内では人口減少や交通渋滞、物流の2024年問題などへの対応が急務です。スマートシティやMaaSの普及により、車は移動手段を超え、バスやタクシー、カーシェア、シェアサイクルなどの交通手段と連携し最適化された「シームレスな移動体験」を提供する必要があります。

このように、技術・市場・環境・インフラの変化が相互に影響し、モビリティDXを推進する力となっています。

一方で、海外では新興企業が急成長し、米国や中国では自動運転の社会実装が進展していますが、日本国内ではメーカー各社をはじめ取り組みは進みつつあるものの、資金や人材が不足が大きな課題となっています。

実現に向けた課題と対策

モビリティDXを実現するためには、組織体制の転換やソフトウェア人材の獲得と育成、企業連携とコミュニティ形成が必須となります。

組織体制・ビジネスモデル転換の必要性

新興OEMは、ゼロベースの開発と資本の集中投下が行われ、豊富なソフトウェア人材を備え、データ利活用ビジネスも積極的に展開されオープンイノベーションも加速しています。これに対し日系OEMも従来の強みであるハードウェア領域に加え、新規事業領域への積極的な資本投下やビジネスモデルの転換、事業ポートフォリオの再構築が求められています。

- VW:ソフトウェア専門の開発子会社CARIDを設立、ソフトウェアプラットフォームの内製化を目指し、中国車載AI半導体メーカーのホライズン・ロボティクスとの合弁事業に最大20億ユーロを投資

- トヨタ:「トヨタらしいSDV」の実現に向けて車載OS「Arene」開発とソフトウェア基盤を整備。成長領域へ1.7兆円、人材へ3,800億円を投資

ソフトウェア人材の獲得と育成

SDV開発に必要なソフトウェア人材は、2025年に約3.3万人、2030年に約5.1万人が不足すると経産省は推測しています。

- リスキル講座認定制度:経済産業大臣が認定する教育訓練講座における自動運転分野を創設。受講費用の最大7割を費用助成

- 自動運転AIチャレンジ:自動運転におけるAI技術を競うコンテスト。幅広い分野のエンジニアの参加と大会コミュニティの成長を促進

- 民間各社の人材獲得と育成:トヨタは2025年までにリスキリングにより9,000名増員、アイシンは3,000名、ホンダは2030年までにインドKPITの人材活用を2,000名規模まで拡大予定

企業連携とコミュニティ形成~「モビリティDXプラットフォーム」

モビリティDX戦略の取り組みを加速させるためには、企業間の連携やエコシステムの形成が不可欠です。

![]()

出典:経済産業省「モビリティDX戦略」モビリティDXプラットフォームの立ち上げ

「モビリティDXプラットフォーム」の立ち上げが計画され、2024年秋にローンチしました。自動車メーカー、サプライヤー、スタートアップ、大学・研究機関、異業種企業、学生・個人などの様々なプレイヤーが参画し、新たな企業間連携の促進やソフトウェア人材の確保のためのコンペティション、新規プロジェクトの検討などが行われています。

- 人材獲得・育成に向けた、コンペティションの開催(自動運転AIチャレンジ、サイバーセキュリティコンペなど)や学習講座の提供

- 企業間の情報共有や連携促進に向けたイベント・ワークショップの開催

- 新たな取り組み(API標準化、データ利活用 など)の検討、既存プロジェクト(RoAD to the L4、スマートモビリティチャレンジ など)の動向共有

まとめ

「モビリティDX戦略」は、自動車のデジタル化に真正面から取り組むと同時に、単なる自動車業界向けの産業政策にとどまらず、国内の人口減少や少子高齢化、地域経済の衰退、物流の課題といった、日本社会が直面する深刻な社会課題を解決するための国家戦略でもあります。

この戦略では、SDV領域、モビリティサービス領域、データ利活用領域 の3つを重点領域とし、デジタル技術やAIの活用によって、より豊かで持続可能なモビリティ社会の実現を加速させることが期待されています。

また、日本の産業は長年にわたり自動車産業が牽引してきました。その強みである高度な「ものづくり」技術に加え、「ソフトウェア」や「データ活用」の力を官民一体で結集することで、新たな競争力を創出し、グローバル市場で圧倒的なリーダーシップを確立することが求められています。

シリコンスタジオではモビリティDX実現の支援が可能

シリコンスタジオは、自動車・モビリティ業界のDX推進を支援するため、多彩なソリューションと先進技術を提供しています。

ゲームエンジンを活用することで、SDVや自動運転の実現に不可欠な3D地図や走行シミュレーション空間の構築はもちろん、効率的な開発プロセスを支えるデザインレビュー環境やコンフィギュレーターの開発も可能です。

自動車・モビリティ業界が直面する課題の解決をサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。

出典:経済産業省「モビリティDX検討会 第1回SDV領域WG 事務局資料 ‐ 多様なSDVの事例」

■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部

自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。

DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。