- その他

2025.11.14

教育DX最前線。国内で進むVR・ARによる没入型学習の実践と展望

- 目次

- この記事を読むのにかかる時間:8分

近年、教育現場では、デジタル教科書やオンライン授業の次なるステップとして、VR・ARを活用した“没入型学習”が注目を集めています。体験を通して理解を深めるこの新しい教育手法は、学習意欲の向上だけでなく、現場課題の解決や教育DX(デジタルトランスフォーメーション)の推進にも直結するでしょう。

本記事では、国内の先進事例や導入時の課題、今後の展望を踏まえ、XRによるDXが教育分野でどのように価値を発揮できるかを解説します。

教育DXの現在地と課題 -体験型教育が求められる背景-

日本の教育現場では、DXとして文部科学省が推進する「GIGAスクール構想」を通じて、全国の初等中等教育段階での1人1台端末配布と高速ネットワーク整備が進められています。その結果、児童生徒一人ひとりに最適化された学びや、教師によるきめ細かな指導がICTを介して実現できるようになってきました。

同時に、デジタル教科書や映像教材を活用した教育が普及していますが、その次の段階として「体験の教育」が政策的に注目されています。VR(仮想現実)やAR(拡張現実)といったXR技術による没入型コンテンツの活用により、従来の映像やテキストでは得がたい没入的・体験的な学習環境の提供が可能となってきたためです。

体験型教育が求められる背景には、Society 5.0時代を見据えた新たな資質・能力の育成があり、実際に見て触れる体験を通じて深い理解や興味・関心を引き出す狙いがあります。また、先端技術の活用は、単に情報を提示するだけでなく、学習の可視化や個別最適化、教師の業務効率化にも寄与しています。

VR・AR・MRとは?教育分野で活用される3D技術の基礎

VR・AR・MRは、いずれも「体験型の学び」を実現する技術ですが、没入度や活用方法に違いがあります。ここでは、各技術の違いと活用メリットを解説します。

各技術の違い

VRとは、専用のヘッドセットを装着し、ユーザーを完全に仮想空間へ没入させる技術です。現実世界を遮断し、3D空間での体験やシミュレーションを実現します。教育分野では理科実験や歴史探訪などの体験型学習に活用されており、近年はスマートフォンやタブレットに対応した簡易VRコンテンツも増えています。そのため、コストや設備負担を抑えつつ、小中高の授業でも導入が進みやすくなっています。

ARは、現実世界の映像上にCGやテキストなどのデジタル情報を重ね合わせて表示する技術です。スマートフォンやタブレットのカメラを通して、現実の風景の中に3Dモデルや学習情報を表示できます。専用ヘッドセットがなくても利用できる点が特徴で、教材アプリやUnityなどのゲームエンジンで開発されたAR教材が、ICT教育推進校などで活用されています。

MRは、現実空間と仮想世界の情報をリアルタイムに連動させ、ユーザーが3Dオブジェクトと直接インタラクションできる技術です。Microsoft HoloLensなどの専用デバイスを用いることで、現実空間上に3D映像を重ねて操作できます。高機能なシステムのため導入コストは高めですが、医療・理科・専門職教育など、高度な実践学習が求められる分野で導入事例が増えています。

教育でのメリット(3D技術の五感・主体性への訴求)

![]()

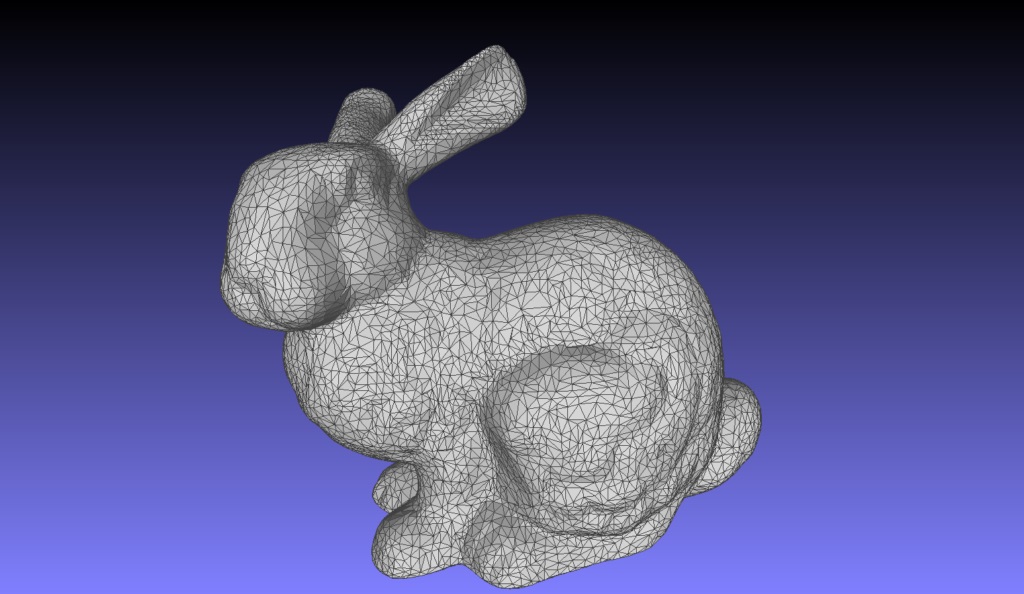

Unityなどで構築できる3D体験コンテンツは、生徒の主体的な問題解決力の育成・複雑な概念の理解促進に有効といわれています。3D空間内での体験やシミュレーションにより、視覚・聴覚・場合によっては触覚(ハプティクス)など五感を使って学べることで、記憶定着や学習意欲の向上につながるでしょう。

例えば「理科実験や歴史探訪を仮想空間で体験する」「人体構造や建築物を空間的に理解する」「主体的な探究活動を促す」など、教育機関の現場課題(設備・場所・リスクなど)を解消しながら、学びの質の向上につなげることが可能です。

各技術の詳細は、以下の記事をご参照ください。

専修学校におけるVR・AR教育の実践事例

専修学校では、実践的な職業教育にVR・ARを取り入れる動きが顕著です。ここでは、専修学校などにおけるVR・ARの導入事例をご紹介します。

看護・農業・自動車整備分野での導入例

近年、看護分野ではVR技術を活用し、病院内での医療処置や傷病者搬送の様子を360度視野で疑似体験できる教材が開発されています。実証授業の結果、VRで学習した生徒は病態や業務の理解度が高まる傾向が見られました。

また、農業分野においてもVR技術によって現場作業の疑似体験やARによる作業動画、暗黙知の伝承が可能です。学生は自由な角度から対象物を観察し、学びを深められる仕組みが導入されています。

自動車整備分野でも、AR技術を活用して授業前に重要な作業手順を空間上へ表示しながら実習を行うことで、正確で高品質な作業ができるようになり、学習・作業効率の向上が図られています。

VR教育が学生の理解度・意欲に与える効果

VRを教育に活用することにより、以下のような効果が期待できます。

- 主体性と協働性の向上

- 理解の深化

VRやAR技術を活用した授業では、学生が現場に近い環境や複雑な作業を繰り返し体験できるため、自主的な学習やグループでの議論・共同作業が活発化します。特にPBL授業(課題解決型学習)においては、VR会議ツールや環境シミュレーション技術が有効です。生徒間・産学連携で協働性を高め、学習プロセスの客観的評価も可能になります。

また、VRによるリアルな体験は、事前学習時や実習前のイメージ形成を助け、従来の映像教材以上に作業の理解度や手技の習得実感が高まる事例が多数報告されています。

さらに、水族館現場と教室を5Gで遠隔結合した事例では、4K高精細ライブ映像やVR映像を活用し、教室にいながら生徒がジンベエザメや生き物を“魚目線”で観察できる体験が提供されています。校外学習が困難な環境においても情動的・体験的な学びが実現でき、意欲向上や興味関心の深化につながりました。

小・中・高校で進むVR教育・AR教育の取り組み

全国の小・中・高校でも、デジタル教材の進化とともにVR・ARを活用した授業が拡大しています。子どもたちが「体験を通して学ぶ」新しい学び方として注目され、創造力や探究心を育む教育実践が各地で進行中です。ここでは、義務教育段階や高校におけるVR・ARの活用例をご紹介します。

小学校でVRを活用した体育(跳び箱)授業

新潟県内の小学校では、体育の跳び箱授業にVRを活用する取り組みが行われました。

児童はまずVR映像で跳ぶ動作を体感し、イメージをつかんでから実際の練習に挑戦。教員は跳び方を教えるよりも、「どうすればうまく跳べるかな」と問いかけ、児童が自ら気付く学びを促したそうです。身体を使う体育で、VRが事前のイメージづくりの道具として活用されている点が新しい事例となります。

高校でのVR空間を活用したゾウの歯磨き粉実験

学校法人角川ドワンゴ学園が運営するN高等学校・S高等学校では、VR空間を活用したオンライン学習環境を提供しており、アバターを活用したスポーツやゲームなどの交流も盛んです。通称「ゾウの歯磨き粉」と呼ばれる化学実験を、VR空間を活用して実施しています。

生徒たちは仮想実験室に入り、薬品を混ぜると泡が噴き出す化学反応を安全に体験。現実では難しい大規模な反応も、VRならではの迫力と臨場感で学ぶことができました。デジタル技術と理科教育を融合させた新しい学びの形として、探究心を刺激する貴重な授業となっています。

探究学習・総合学習との親和性

VR・ARの活用は、理科や社会、英語といった従来の教科に加え、総合的な探究学習との親和性も高いのが特長です。仮想校外学習や職業体験など、教室では難しい体験型学習を支援し、疑似フィールドワークの実現や複雑な現象の体感によって主体的・協働的な学びが生まれています。

例えば、関ヶ原の戦い・原爆投下など歴史上の出来事を3D動画で再現し、体験として学ぶ事例や、世界の名所のVRバーチャル旅行など、多様な探究活動が展開されています。

VR・AR教育導入を成功させるカギ -設計・運用・教員支援

VR・AR教育の導入を成功させるには、単なる機器の導入だけでなく「教育目的に即した設計」と「現場を支える運用体制」の両立が不可欠です。ここでは、導入の壁となりやすい課題と、それを乗り越えるための教員研修・教材整備・安全管理など、実践的なポイントを解説します。

VR/AR教育導入の課題と効果的な運用に向けたポイント

教育現場でのVR・AR導入には、以下のようなボトルネックが指摘されています。

- 予算/費用負担

- 教員研修の不足

- 教材/コンテンツの不足

- 通信環境や校内LAN整備の遅れ

- VR酔いなど健康面の課題

VR・AR機器や高性能PC、学習コンテンツの整備には相応の費用がかかり、予算確保が難しいケースが多く見られます。さらに、新技術を活用するための教員向け研修が不足している場合、運用定着が進みにくい傾向があります。

また、教育課程に合致した教材の不足や、通信回線・電源などのインフラ未整備も導入を阻む要因です。加えて、児童生徒のVR酔いや安全面への配慮も求められます。

こうした課題を乗り越え、VR・ARを効果的に活用するには、導入前から以下のような準備が重要です。

- 教育目的と現場課題を明確化した活用設計

- 機器操作、指導案作成、トラブル対応を含む教員研修の充実

- 独自教材やカリキュラム化された学習コンテンツの整備や共有

- ネットワークや電源環境などインフラ整備の推進

このように自治体や学校間での格差を是正し、現場の主体的な活用を支援する体制の構築が、VR・AR教育推進のカギです。

子どもの安全と健康配慮

文部科学省「教育DXガイドライン」では、以下の点に注意することが示されています。

- 機器利用時間の制限:目や身体への負担・VR酔い予防のため、使用時間や年齢に応じた活用基準を設けること

- 内容や体験の安全性確保:暴力的・過度な刺激を与えるコンテンツ回避や、公開/利用範囲を管理すること

- 事故防止と指導者の同席:体験時の見守りや、倒れたり転倒したりした際の安全対策を準備すること

また「導入したが使われない」を防ぐ方策として、以下の取り組みも示されています。

- 課題に合致した導入目的・活用計画を必ず明文化すること

- 現場教員や生徒の声を積極的に反映し、使いやすい教材や体験内容に反映すること

- PDCAサイクルで運用改善・効果測定を継続すること

- 地域や他校との教材・運用ノウハウの共有を進めること

教育分野におけるVR/ARの今後の展望と求められる支援

近年の教育現場では、VR・ARをはじめとする先端技術を活用した新しい学びも広がっています。こうした体験型教育をさらに発展させるには、教員研修や教材開発、官民連携による支援が欠かせません。ここでは、教育分野におけるVR・ARの今後の展望と求められる支援について解説します。

メタバース教育の可能性

文部科学省の教育DXロードマップでは、今後の重点分野としてメタバース空間の教育利用やAI支援型仮想学習空間の拡充が明示されています。こうした技術が、多様な学習スタイルの提供や個別最適化、自律的・協働的な探究活動の場の拡大につながる可能性があるためです。仮想空間による体験学習や遠隔協働は、時間・場所の制約を超えた新しい学びの形として推進されています。

教員研修体制と教材開発の推進

政府が掲げる「DXロードマップ」では、現場の教員が先端技術を日常的に活用できるよう、研修体制の強化や教材開発の充実が求められています。経済産業省「未来の教室」プロジェクトでも、EdTechの実証事業やSTEAMライブラリーの整備などを通じて、現場で使いやすい教育コンテンツ・プラットフォームづくりに取り組んでいます。現場の教員が安心して活用し、生徒が主体的に体験できる環境整備が急務です。

官民連携・予算措置の方向性

DXロードマップでは、官民連携を基盤に自治体・企業・大学との協働事例を広げ、現場実装までを後押しする政策支援・予算措置の重要性も強調されています。経済産業省「未来の教室」では、実証事業支援、教育イノベーター育成プログラム採択、公募事業、EdTechサービスデータベース運用などを通じ、現場の多様な実証ニーズに応える制度設計が進められています。このような連携と制度の充実が、今後のVR・AR活用拡大に不可欠です。

「知識の記憶」から「体験の共有」へ

教育におけるVR・AR活用は、「知識を得る学び」から「体験を通して理解する学び」への転換を加速させています。現実では難しい環境や作業を安全かつ効率的に再現できる没入型学習は、生徒の主体性を引き出し、教育現場の可能性を大きく広げるでしょう。今後は、メタバースやAIとの連携によって、より多様で柔軟な学習体験の創出が期待されます。

シリコンスタジオでは、教育DXを支えるVR・AR開発やシミュレーション技術など、幅広いソリューションを提供しています。

没入型学習の導入や教育分野でのDX推進をお考えの際は、ぜひシリコンスタジオへご相談ください。

出典:文部科学省「教育の情報化・GIGAスクール構想の推進」

出典:文部科学省「学校における先端技術活用ガイドブック(第1版)」

出典:文部科学省「専修学校におけるAR・VR等の先端技術利活用に係る取組事例」

出典:文部科学省「教育DXロードマップ」

出典:経済産業省「『未来の教室』プロジェクト」

■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部

自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。

DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。