- エンタメ・映像

- 医療・福祉

2025.10.30

デジタルヒューマン活用最前線|AI×CGが変えるカスタマーサポートと教育DX

- 目次

- この記事を読むのにかかる時間:7分

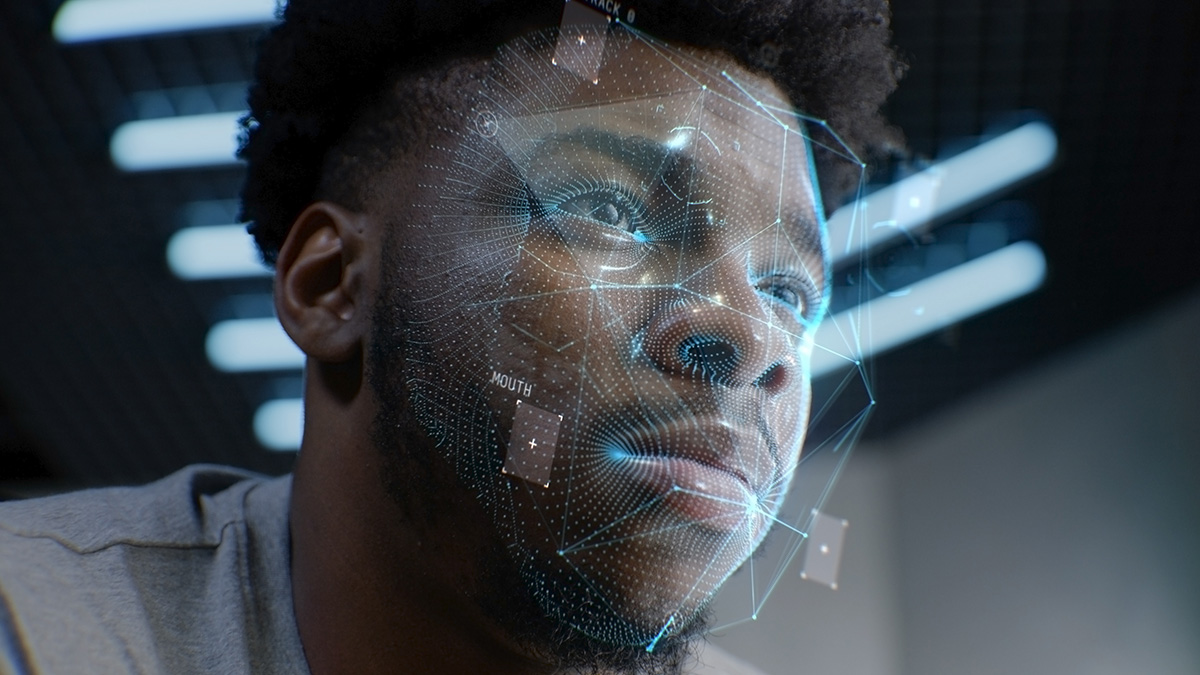

AIとCGを融合させたデジタルヒューマン技術は、従来のチャットボットや静的なアバターを超え、より人間に近い表情や声でリアルタイムに対話できる存在へと進化しています。今やカスタマーサポートや教育研修の現場に導入され、担当者の負担軽減や顧客体験の質向上に直結するソリューションとして注目を集めています。

本記事では、最先端の制作技術から具体的な活用事例、さらに今後の展望までを整理し、人手不足や高齢化などの社会課題に対する期待に加え、社会的、倫理的な議論についても解説します。

デジタルヒューマンとは?AI×CGで生まれる新しい存在

デジタルヒューマンとは、AI技術とコンピュータグラフィックス(CG)によって人間に近い外見や動作を再現した新しい仮想キャラクターです。

従来の機械的なアバターとは異なり、人間的な温かみや表情・ふるまいを持つことで、企業の業務効率化や顧客体験の向上に活用されています。

デジタルヒューマンの概要

デジタルヒューマンは、人間に似た外見と自然な動作を持つAIキャラクターであり、表情や声のトーンを再現することで顧客との心理的距離を縮められるのが特長です。

実際に、接客業務の自動化や顧客サポート、モデル活動など幅広い業界で導入が進んでいます。

導入によって以下のような効果が期待されます。

- 業務効率化と担当者の負担軽減

- コスト削減(人件費や研修費など)

- ブランドイメージの向上と企業価値の強化

- 24時間体制による顧客満足度向上

技術的にはAIによる自然言語処理(NLP)、CGによるリアルな表情や動きの再現、音声合成技術などが活用されています。

MetaHumanとAudio2Faceで進化するデジタルヒューマン制作

Epic GamesのMetaHuman CreatorとNVIDIAのAudio2Faceを組み合わせることで、リアルタイムに“しゃべり、感情を伝える”デジタルヒューマン制作が大幅に進化しています。MetaHumanは、忠実度の高い人間アバターを短時間で生成でき、Audio2Faceは音声に合わせて自動的に表情を創出します。

2つのツールを連携させることにより、映像・ゲーム・ライブイベントなど多様な場面で、自然な会話や感情表現が可能な仮想キャラクターを容易に作成することが可能です。

ここでは、各ツールの概要とデジタルヒューマン作成のワークフロー例をご紹介します。

MetaHuman Creator:リアルな人間を数分で生成

MetaHuman CreatorはUnreal Engine上で動作し、高精度CGとAIを活用してフォトリアルな人物キャラクターをわずか数分で生成できます。

Mesh to MetaHuman機能により既存の3Dモデルや映像からの変換も容易。髪型・衣装といった細部も柔軟にカスタマイズでき、生成したキャラクターはUnreal EngineやMayaなどで編集・利用できます。

映画・ゲームからファッション分野まで幅広い用途で活用されます。

Audio2Face:声に合わせて自動で表情を生成

NVIDIAのAudio2Faceは、入力された音声波形に基づいてキャラクターの表情や口の動きを自動で生成するAIツールです。MetaHumanなどのCGキャラクターにも適用可能で、音声収録からリアルタイムで感情豊かなフェイシャルアニメーションを実現できます。手作業による調整を最小限に抑えつつ、より自然な“生きた表情”を短時間で制作できるのが特長です。

デジタルヒューマン制作のワークフロー例

MetaHuman CreatorとAudio2Faceを活用したデジタルヒューマン作成のワークフロー例は、以下のとおりです。

- MetaHuman Creatorや「Mesh to MetaHuman」を使って、リアルなデジタルヒューマンの3Dモデルを生成・カスタマイズする

- MetaHuman Animatorで細かな顔の動き・感情表現までアニメーション化する

- Audio2Faceを利用して、収録した音声や発話に合わせて表情や口の動きを自動生成する

- 完成したデジタルヒューマンをUnreal EngineやMayaなどの制作環境にインポートして、映画、ゲーム、ライブ映像、バーチャルプロダクション、ファッション、放送などさまざまな用途で展開する

このように2つのツールを活用することで、従来よりも圧倒的に短期間かつ高精度なデジタルヒューマン制作が可能となり、リアルタイムで感情や表現をともなったキャラクターを幅広い領域で活用できます。

デジタルヒューマン活用事例:エンタメ・ファッション編

ファッションやエンタメ分野では、最先端のCG・AI技術によって生み出されるデジタルヒューマンが急速に活躍の場を広げています。

バーチャルモデルやインフルエンサーによるSNS発信、ブランドコラボ、リアルイベントへの参加など、リアルとデジタルを融合した事例が増加中です。

著名ブランドの広告やプロモーション、独自ブランド展開など、多様なビジネス活用が進んでいます。

ここでは、エンタメ・ファッション業界におけるデジタルヒューマンの活用事例をご紹介します。

バーチャルインフルエンサー「imma」の登場

immaは日本発のバーチャルモデルとしてCGで誕生し、リアルな外見と表現力でファッション・エンタメ分野を中心に活躍しています。

IKEA原宿店では、immaの“暮らし”を体験できる展示が話題となり、多数の来店客の注目を集めました。Instagramでも25万人以上のフォロワーを獲得し、化粧品やファッションブランドの広告、イベント、PR活動に積極的に起用されています。

コロナ禍に自宅で過ごす様子なども発信し、それまでブランドの枠を越えた新しいコミュニケーション手法として注目されました。

immaはデジタルならではの個性と実在感を併せ持ち、エンタメやブランド戦略に新たな潮流をもたらしています。

モデル業界の変革とバーチャルヒューマンの台頭

バーチャルヒューマンの台頭により、モデル業界やファッションビジネスは急速に変革しています。リアルモデルと異なり、バーチャルインフルエンサーは理想的なイメージやブランドメッセージを自由に表現でき、活動も24時間365日可能です。

SNS展開やグローバルなオンラインキャンペーン、サステナブルなブランド戦略への活用が拡大し、企業は従来不可能だった多様なプロモーション手法を実現しています。

さらに、消費者やファンとの継続的な接点を創出し、実在のタレントやモデルの枠組みを超えてコミュニティや文化発信の担い手となるケースも増加傾向です。

デジタルヒューマンの進化によって、モデル業界はグローバル規模で新しい価値と可能性を探求しています。

デジタルヒューマン活用事例:カスタマーサポート・教育・医療

デジタルヒューマン技術は、教育・医療現場における課題解決や価値創出にも活用されています。AIによる自然な表情・音声・動作と、高度な対話能力によって、従来の自動応答型サービスを超えた「人間らしい」エンゲージメントをさまざまな領域で実現しています。

UneeQのAIアバターがコールセンターで稼働

UneeQのデジタルヒューマンは、国内外の企業でカスタマーサポートに導入されています。KDDIでは「auサポートAIアドバイザー・ナギサ」をはじめ、音声・テキスト・画像を組み合わせたマルチモーダルな顧客対応を実現しました。

ユーザーは音声・文字どちらでも気軽に問い合わせができ、表情や身振りまで織り交ぜた回答により「親しみやすさ」と「問題解決力」の両立を実現しているのが特長です。導入企業は通信・小売・スキンケア・航空業界など多岐に渡り、利用者から高い満足度を得ています。

感情認識とパーソナライズの進化

最新のAI技術を搭載したデジタルヒューマンは、表情・声のトーン・会話内容を通じて顧客や学習者の感情や意図を把握し、きめ細やかなパーソナライズ対応が可能です。

例えば、過去の対話履歴や好みに合わせて商品提案や説明を最適化したり、感情に共感する返答ができたりするため、機械的なやり取りでは得られない「温かさ」「信頼」のある応対が実現します。多言語対応や継続学習による提案精度向上も、企業のグローバル展開を支えています。

医療現場・メンタルケアにも展開中

医療・ヘルスケア分野では、デジタルヒューマンが患者・医師・介護者とのインタラクティブなコミュニケーションに活用されはじめています。

大手製薬ブランドの事例やメンタルヘルス支援ソリューションでは、患者自身のペースに合わせて症状の聞き取りや情報提供、心理的ケアを行え、共感・知的・親しみやすい対話により、医療提供者の支援ツールとして高く評価されています。

また、多言語のデジタルヒューマンも実用化され、医療現場での会話や患者サポートの革新に貢献しています。

デジタルヒューマンの課題と今後の展望

デジタルヒューマン技術はリアルな外見や会話能力により、多様な分野で急速に活用が進む一方、倫理や社会的影響など解決すべき課題も多岐に渡るとされています。ここでは、デジタルヒューマンのリアルさがもたらす倫理的懸念について解説します。

ディープフェイクとの境界線

合成メディアの代表例であるディープフェイク技術は、リアルな映像や音声をAIで改変できる一方、肖像権侵害やフェイクニュース拡散の危険性など倫理的な問題をはらみます。

デジタルヒューマンは、表情や会話を自動生成できるなど技術的には通底する部分があるものの、設計者による明確なプログラム管理やブランド監督が介在するため、完全にAIだけがアウトプットをコントロールするディープフェイクとは本質的に区別されます。商業利用時には人間の監督・ガードレールが不可欠です。

誰が「人格」を設計するのか?

デジタルヒューマンの人格やブランドイメージ、対話内容は、開発企業やブランド・専門家(会話デザインのプロ)が設計・管理しています。

会話内容生成にはWatsonやDialogflowなどのAIツールを用いる場合も、最終的な判断や言動の範囲は設計者の責任でガードレールを設定しているのが特長です。

AI単体で自律的に人格を構成するのではなく、人間が監督・調整することでブランド価値とユーザー体験の安全を守っています。この設計者の責任がデジタルヒューマン技術の持続的な発展には欠かせない存在です。

今後の進化と人間社会への影響

デジタルヒューマン・合成メディアは人間と見分けがつかないほどリアルな体験を提供する力を持っています。その一方で、リアルさ故にアンキャニーバレー(不気味の谷)現象による心理的違和感、偽情報拡散や認証リスクなど新しい倫理的課題も浮上しています。

今後はクリエイティブ分野や消費者向けサービスだけでなく、企業・社会全体で技術と倫理のバランスを模索しながら、より良いユーザー体験の創出を求める方向での発展が期待されます。

「本物らしさ」ではなく「信頼される存在」へ

人とAIが協働する社会はすでにはじまっており、デジタルヒューマンは「人を代替する存在」ではなく「人を補完し、価値を高める存在」として進化を続けています。

重要なのは“どれほど本物に近いか”ではなく、“どれほど信頼され、役立つ存在になれるか”といえるでしょう。

シリコンスタジオでは、人物の顔・表情を自在に生成できるCGソリューション「Avatar Generator」を提供し、ドライバーモニターや表情認識AIの教師データ、ゲームアバター制作など幅広い用途にご活用いただけます。デジタルヒューマン活用を通じてDXを加速したいとお考えの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

資料ダウンロード・お問い合わせはこちら

■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部

自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。

DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。