- エンタメ・映像

- その他

- 自動車・モビリティ

- 製造・重工

2025.08.18

コリジョン判定の基本と応用。ゲーム開発から産業DX活用へ

- 目次

- この記事を読むのにかかる時間:8分

コリジョン判定は、単にゲーム内の「当たり判定」にとどまらず、現実世界の動作制御や安全管理を支える基盤技術として広がりを遂げています。リアルタイム性と高精度を両立させるコリジョン判定は、製造現場の衝突リスク管理、ロボットの経路最適化、自動運転における干渉回避、さらには仮想空間での設計検証まで、多様なDXニーズに応える技術です。

本記事では、ゲーム開発で培われた3Dにおけるコリジョン判定技術が、どのように産業分野の高度なデジタル活用に展開されているのかを紐解きます。

コリジョン判定の基礎と形状・アルゴリズムの選定

まずコリジョン判定がどのようなものかを理解するために、定義と基本概念、技術の歴史と進化、コリジョンの本質を掘り下げてみましょう。

コリジョン判定の定義と基本概念

コリジョン判定(衝突判定)とは、2つ以上のオブジェクトが交差しているかどうかを検出する計算機科学上の問題です。具体的には「ある物体が別の物体に当たったか(衝突したか)」を判定するプログラム処理で、おもにゲームやロボット工学、計算物理学、シミュレーションなど、幅広い分野で利用されています。

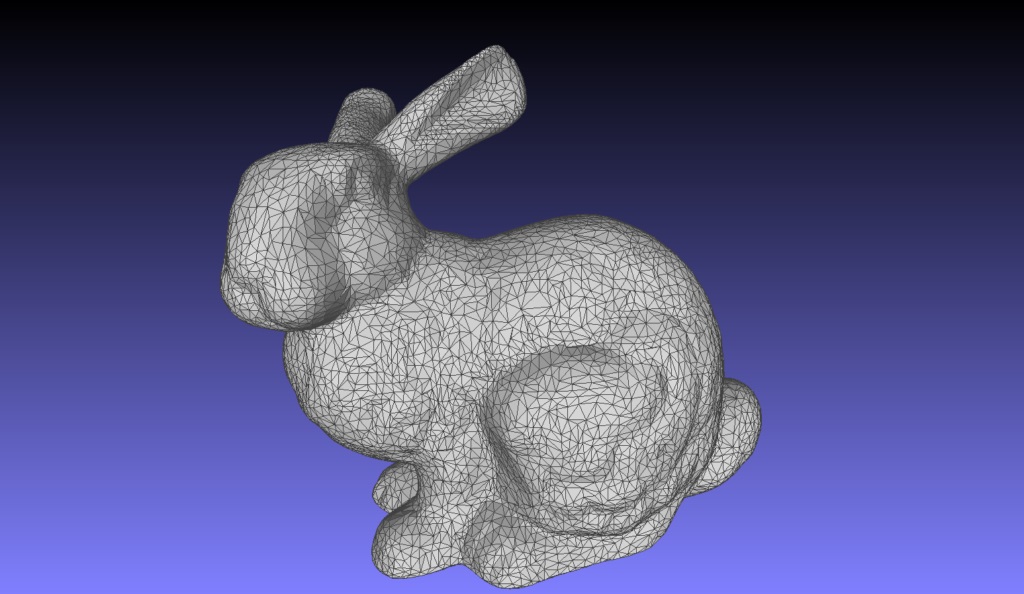

コリジョン判定における「形状の近似」

コリジョン判定を行う際には、物体の形状を簡略化して扱うのが一般的です。これを「コリジョン形状」や「当たり判定用の形状」と呼びます。

実際のオブジェクトは複雑な見た目をしていることが多いですが、衝突の検出を効率よく行うために、計算しやすい単純な形状で近似します。

計算負荷や判定精度、用途に応じて以下のような形状が使い分けられます。(ここでは3Dに限定してご紹介します)

![]()

AABB(Axis-Aligned Bounding Box、軸並行境界ボックス)

X・Y・Z軸に平行な直方体で物体を囲む方法です。最も基本的なコリジョン判定方法の一つで計算が非常に軽く、比較的高速に判定ができます。複雑な形状のオブジェクトにはあまり適しておらず、物体の向きには対応できません。

OBB(Oriented Bounding Box、有向境界ボックス)

オブジェクトを回転させた場合にも対応するバウンディングボックスです。物体の向きに合わせて傾けた直方体で、AABBと違い回転を考慮した矩形を使用して判定します。AABBより精度が高いものの、計算はやや重くなります。

球体(Bounding Sphere)

オブジェクトをスフィア(球)で囲み、球同士の衝突を判定します。中心点と半径だけで定義できるため、細長い形には不向きなものの、回転や向きに関係なく判定がしやすい形状です。

プレーン(板)

厚みがない平面状の形状です。地面や壁など、平らな面を表現するのに使われます。厚みがなく処理も軽いため、インタラクションの基準、環境の反射、視線や行動のトリガー、AI判定など、「ユーザーに見せないが裏で動く仕掛け」に向いています。

カプセル型

円柱の両端に半球を付けた形状で、人型のキャラクターなど縦に長い物体に適しています。滑らかな動きを実現しやすいのが特長です。

ポリゴン(凸包)コリジョン

オブジェクトの形状をポリゴン(特に凸多角形)で表現し、そのポリゴン同士の交差を判定します。形状が複雑なオブジェクトに対して有効です。

凸形状であれば、交差判定や最短距離計算が高速かつ安定して行えるため、3D空間におけるリアルタイム処理において大きなメリットとなるものの、計算量が増えて処理が重くなることがあります。一方、凹形状(Concave)は衝突判定が複雑になり、アルゴリズムによっては正しく扱えないか、もしくは事前に分割処理が必要です。

これらの形状は、計算負荷や求められる精度、処理速度や用途に応じて使い分けられます。例えば、背景や静的なオブジェクトには直方体や球体などの簡易形状が使われ、プレイヤーや敵などのキャラクターにはカプセル型がよく使われます。一方で、よりリアルな物理挙動や細かい当たり判定が求められる場面では、自由形状が採用されることが一般的です。

単なる「ぶつかり判定」ではないコリジョンの本質

コリジョン判定は単なる「当たった/当たっていない」の判定だけではなく、ゲームやシミュレーションにおける物理的、論理的な相互作用の根幹です。

- 物理演算との連携:コリジョン判定は物理エンジンと連動し、「ぶつかった後にどう動くか」「反発や摩擦をどう表現するか」といったリアルな挙動の基礎

- イベントトリガー:キャラクターが特定のエリアに入ったときや敵と接触したときにイベントを発生させるなど、ゲームロジックのトリガーとしても機能

- 判定の多様性:コリジョンは「侵入を拒む」だけでなく、ギミックやアイテム取得、攻撃のヒット判定など、多様なゲーム体験を生み出す基盤

また、正確性と計算負荷のバランスも本質的な課題です。簡易な判定では誤判定が起きやすく、正確な判定は計算コストが高くなります。そのため、用途や状況に応じて複数の手法を組み合わせたり、最適化したりといった調整が欠かせません。

ゲーム分野におけるコリジョン判定の役割と手法

ゲームにおけるコリジョン判定は、キャラクターの移動を妨げたり、壁や敵キャラクターとの接触判定を行ったりするなど、ゲームプレイの根幹を支える重要な役割を担っています。つまり「コリジョン=当たり判定」と考えて良いでしょう。リアルタイム性が求められるため、計算負荷を抑えつつ十分な精度を確保する手法が工夫されています。

移動予測型の高度な衝突検知

![]()

ゲーム開発において、すり抜け問題が発生することがあります。すり抜け問題とは、ゲーム内で高速に移動するオブジェクトが、本来は衝突すべき壁や他のキャラクターなどを判定上すり抜けてしまう現象です。この問題は、ゲームが離散的な時間進行(例:1フレームごと)で処理されていることに起因します。

例えば、60fpsのゲームでは1フレームが約16.67msですが、オブジェクトの速度が速いと、その間に壁の厚みを一気に通過してしまい、フレームごとの位置チェックだけでは衝突を検知できないため、すり抜けが発生する仕組みです。

この問題への解決策として、移動軌跡領域による判定が挙げられます。1フレーム前の位置から現在の位置までの「残像」のような領域を考え、その領域が壁などと重なっているかを判定する手法です。高速移動中でも実際に壁をすり抜けることなく、正しく衝突を検知できるようになります。

また、この手法はUnreal EngineのMeshのCCDや、Unityの「Continuous」「Continuous Dynamic」設定など、主要なゲームエンジンにも実装されています。多くの場合、移動軌跡は直線でシミュレートされますが、必要に応じてシミュレーション時間の間隔を短くすることで、より精度の高い衝突判定も可能です。

具体的なゲームシーンでの応用例

実際のゲームでは、どのようにコリジョン判定が使われているのでしょうか。ここでは、アクションゲーム、スポーツゲーム、パズルゲームを事例に解説します。

アクションゲーム

アクションゲームにおけるコリジョン判定は、プレイヤーキャラクターと敵、アイテム、地形との接触判定が頻繁に行われます。例えば、ジャンプ中のキャラクターが地面や足場に着地する瞬間や、敵とぶつかってダメージを受ける場面、攻撃が敵にヒットする瞬間などです。

判定方法としては、ヒットボックスやカプセル型の判定がよく使われます。また、格闘ゲームでは「やられ判定」「攻撃判定」「押し合い判定」など複数の判定領域がキャラクターに設定され、攻撃の当たりやキャラクター同士の押し合いを実現しています。

スポーツゲーム

スポーツゲームにおいては、プレイヤーやボール、ゴールなどのオブジェクト同士の接触や判定がゲーム進行の中心になります。例えば、サッカーゲームでボールがゴールラインを越えたかどうか、選手同士がぶつかったかどうかなどです。

Unityでのゲーム開発においては、ボールなどの球体オブジェクトに、オブジェクト同士の衝突を検知するためのCollider (コライダー)というコンポーネントが利用されることがあります。ボール同士の衝突や、ボールとゴールポストの接触など、球体や直方体の判定を行うことが可能です。

パズルゲーム

パズルゲームでは、おもにオブジェクトの配置や移動、消去の判定にコリジョン判定が使われます。例えば、落ち物パズルではブロック同士が接触したタイミングで「着地」とみなしたり、同じ色のブロックが隣接しているかを判定したりします。

産業用途におけるコリジョン判定とリアルタイム検出の活用ユースケース

コリジョン判定やリアルタイム検出技術は、製造業や自動車、ロボット、VR/AR分野など多様な産業で活用されています。IoTセンサーやAI、3Dシミュレーション、監視カメラ、デジタルツインなどの技術と組み合わせることで、設備や人員の安全確保、効率化、品質向上、コスト削減などの実現が可能です。

ロボットアームと工学における障害物回避の精度管理と安全対策

ロボットアームが制御動作中に障害物や異物と接触する場合があります。これを防ぐために、距離センサーやビジョンセンサーを搭載し、周囲の障害物をリアルタイムに検知・回避します。

作業範囲の制限やパスプランニング(経路計画)により、事前に衝突リスクを最小化。複雑な環境や複数ロボットの協調動作時にも有効です。

ソフトウェア制御では、センサーデータやモデル情報を活用し、リアルタイムに衝突回避アルゴリズムを実行します。安全対策としてISO10218-1などの安全規格にもとづき、リスク評価や衝突力の計測・マッピングが行われています。現場での安全柵なし運用や、協働ロボットの安全性向上が図られています。

製造業での工場プレスラインにおける金型搬送の干渉検証

![]()

SUBARUでは、工場内のプレスラインにおいて、プレス型データの配置からシミュレーションの実行、干渉チェック、チルト手動設定、実行結果の出力までを仮想空間で実現する搬送シミュレーション環境を構築しました。

Unityの物理計算機能により、指定するプレス型に対するパネルの干渉シミュレーションだけではなく、カムの挙動シミュレーションもできるため、カム動作の再現から設計時におけるカムのタイミング検討にも利用することが可能です。サーボプレスへの適用、干渉チェックの効率化や新規ラインの導入、ライン改造への柔軟な対応を実現しています。

自動運転・ドローンにおける干渉検知の周囲認識システム

自動運転車やドローンなどの自律移動システムでは、干渉や衝突などの危険な状態(空中リスク)を共有し回避する技術の研究開発や仕組みの整備が進んでいる状況です。ドローンの運航管理においては、飛行計画の段階で干渉や衝突のチェックを行い、飛行中も動態情報を管理して干渉や衝突を検知し、必要に応じてアラートを発行する仕組みが想定されています。

また、他の機体の現在位置や飛行経路、飛行目的・属性情報などが、組織やモビリティを横断して流通し、気象や電波状況など現実空間のデータと重ね合わせることで、多角的な状況把握と判断が可能です。運航管理システムは、同一空域を利用する他運用者の動態情報を連携し、干渉回避の調整を行う役割を担っています。

VR/AR×コリジョン判定による仮想空間の安全設計技術と連動した産業応用

VR/AR環境では、視線と物体の衝突点を算出する技術や、固視の3次元位置検出などのコリジョン判定が活用されています。仮想空間上で設計段階から部品同士の干渉や作業動線の安全性を検証できるほか、事故シーンの体験を通じた教育にも応用が可能です。

また、空間IDやボクセル形状を用いた衝突判定技術により、サイバー空間と現実空間を融合した新たな産業サービスの創出も期待されています。こうした技術は設計や教育分野で安全性向上や開発効率化、コスト削減を実現します。

進化するコリジョン判定を活用し産業DXを実現しよう

コリジョン判定は、ゲーム開発で培われた技術から始まり、今や製造業や自動運転、ロボティクス、VR/ARなど、リアルタイム処理が求められる産業分野で不可欠な基盤技術です。リアルタイム、かつ高精度な衝突検出により、安全性の確保や業務効率の最適化を実現します。今後はAIやシミュレーション技術との融合によって、さらなるリアルタイム性と精度の向上が期待されるでしょう。

シリコンスタジオでは、Unity、Unreal Engine問わず、ゲームエンジンを活用したコリジョン判定を含むシミュレーション環境の構築を多数手掛けています。お客様のニーズや用途に合わせ、最適なコリジョン形状を検討し、最適なパフォーマンスと精度のバランスを実現するアプリケーションの開発が可能です。ぜひ、お気軽にご相談ください。

出典:IPA(独立行政法人情報処理推進機構)「ソフトウェア工学分野における産学連携事業成果の紹介」

出典:IPA「ドローン活用プロジェクト報告書 付録(2021年11月11日)」

出典:IPA「ドローン活用プロジェクト報告書 付録C(2021年7月26日)」

出典:IPA「自律移動ロボットプロジェクト報告書 付録(2022年3月28日)」

出典:IPA「4次元時空間情報ガイドライン γ版(PDF)」

■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部

自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。

DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。