- 農林水産

2025.07.31

水産業×デジタルツイン – 労働力・資源・品質の課題を解決

- 目次

- この記事を読むのにかかる時間:6分

水産業、とりわけ養殖分野では、慢性的な人手不足や資源管理の難しさ、品質の安定供給などが深刻な課題です。こうした現場の課題に対し、デジタルツインやリアルタイムCG技術を活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)が、業務の自動化や効率化、そして持続可能な生産体制の構築に寄与しています。

本記事では、最新テクノロジーが水産業の現場にもたらす変革の可能性や、国内外の先進事例などをご紹介します。

水産業(養殖)が直面する三大課題とDXの必要性

水産業(養殖)が直面する三大課題として、「労働力不足」「資源管理の非効率性」「品質管理の難しさ」が挙げられます。これらの課題は、水産業の採算性や持続可能性を大きく左右する要因となっており、DXによる解決が重要視されているところです。AIやIoTの活用によるDXは、効率的な管理やリスク軽減、生産性の向上、環境保全といった面で養殖業の未来を切り開く可能性を持っています。

労働力不足:高齢化と担い手減少の現状

養殖業を含む日本の水産業全体で、生産量の減少とともに担い手の減少や高齢化が進んでいます。1990年頃から国内の漁業・養殖業生産量は減少傾向にあり、特に遠洋漁業や沖合漁業でその傾向が顕著です。こうした状況において、労働力の確保が難しくなっていることが、養殖業の大きな課題となっています。

資源管理の非効率性:海洋環境の変化と乱獲リスク

天然海洋資源の不安定化や減少が、養殖業が注目される背景となっています。国内の海面養殖の生産量も減少傾向にあり、海洋環境の変化や乱獲リスクが資源管理の非効率性を生み出している状況です。さらに、安定した生産や資源の持続的利用が難しくなっており、効率的な資源管理の必要性が高まっています。

品質管理の難しさ:安定供給とブランド化への壁

養殖業では、安定した品質の水産物を供給し続けることや、ブランド化を進めることが難しく、喫緊の課題の1つです。自然災害や赤潮、魚病などのリスクが品質や供給の安定性を脅かし、消費者に対する信頼やブランド価値の向上に対して障壁となっています。こうした品質管理の難しさが、養殖業の成長を阻む要因といえるでしょう。

水産業におけるデジタルツインの仕組みと導入効果

近年、水産業のDXに貢献している技術の1つがデジタルツインです。ここでは、デジタルツインの仕組みと導入効果を解説します。

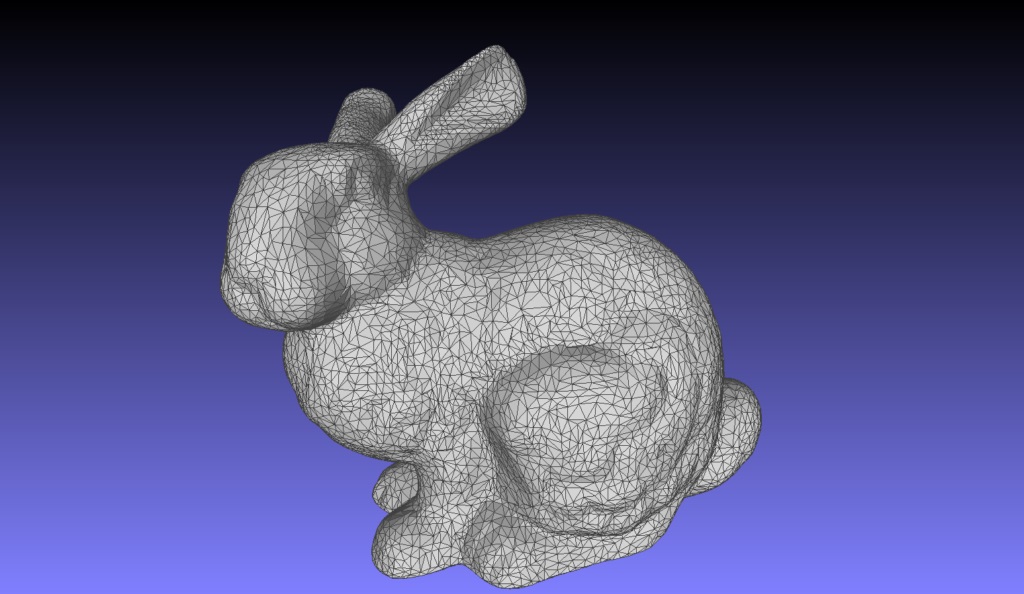

デジタルツインは「リアルと仮想の同期」

デジタルツインとは、現実世界の物体や環境から得たデータをもとに、物理的なシステムやプロセスをデジタル空間上に再現する技術です。IoTやAI、ロボティクスの進化により、現場の状況をリアルタイムで把握できることや、現実では困難なシミュレーションを仮想空間で実行できる点が特徴です。

デジタルツインの活用によって、現実世界の状況を即座に仮想空間へ反映し、詳細な分析や予測が可能となります。産業分野では、業務の効率化や生産性向上、コスト削減、品質向上などを実現することが可能です。

デジタルツインの詳細は、以下のコラムをご参照ください。

養殖現場でのデジタルツインの具体例

![]()

KDDIと五島ヤマフによるヒラメの陸上養殖プロジェクトでは、センサーやカメラなどのIoT機器を活用し、養殖槽や魚の状態をリアルタイムで遠隔監視しています。水上・水中カメラ、自動給餌機、水質センサーなどのデータをクラウドで一元管理し、事務所やスマートフォンから養殖槽の状況を確認することが可能です。

蓄積したデータを分析し、餌の最適化や水質管理を行うことで、コスト削減と利益最大化を図っています。今後さらにデータが蓄積されれば、養殖槽や魚の状態をデジタルツインとして再現し、育成シミュレーションを行うことも可能です。その結果、従来は経験や勘に頼っていた養殖作業を、データに基づく効率的な産業へと変革できるでしょう。

スマート養殖による業務自動化と効率化

スマート養殖は、具体的にどのような技術を活用して実現されているのでしょうか。

ここでは、AIやIoTセンサーによるデータ収集・解析、給餌や水質管理の自動化、魚の成長や疾病リスクの予測など、デジタルツインを活用した業務効率化の具体的な仕組みを解説します。

AI・センサー連携によるリアルタイムモニタリング

水中カメラや各種センサーを使い、魚の状態や環境データをリアルタイムで取得・可視化することが可能です。養殖現場の状況を常時モニタリングし、異常の早期発見や生産計画の強化を実現できます。魚群探知機やカメラを用いて生け簀内の魚の分布や遊泳速度などを観測し、そのデータをクラウドに蓄積、解析しています。

給餌や水質管理の自動化技術

AIと機械学習によって得られたデータをもとに、餌やりの自動化や水質管理の最適化が実現されています。従来、人手に頼っていた作業が自動化され、コスト削減や生産性の向上が可能です。正確な尾数や体重の把握を通じて、餌量や出荷タイミングを最適化する取り組みが進められています。

魚の成長予測と疾病リスクの早期察知

![]()

バイオマス発生予測や海シラミの繁殖予測、魚全体の健康状態の最適化など、AIを活用した予測モデルも構築されています。魚の成長管理や疾病リスクの早期察知が可能となり、養殖業者は迅速な対応や計画的な生産の実現が可能です。さらに、デジタルツイン技術を使って、魚群行動や成長のシミュレーションを行い、将来的には体重の正確な把握や疾病リスクの管理にも活用することが期待されています。

スマート養殖の国内外DX事例

近年、国内外でDXによるスマート養殖を実現した事例が散見されます。ここでは、日本国内の陸上・海面養殖におけるDX推進の現状や、ノルウェーなど海外のデジタルツイン活用の先進事例、さらに自治体・企業・漁業者が連携して実現したスマート養殖の具体例をご紹介します。

日本の陸上・海面養殖におけるDX推進

日本の水産業では、依然として経験や勘に頼る部分が多く、情報共有や業務フローの非効率さが課題となっています。こうした中、AIやIoT、ノーコード生成AIなどのデジタル技術を活用し、データに基づく資源管理や業務効率化を目指すDXが進められている状況です。

例えば、北海道漁連ではクラウド型ツールの導入による情報共有の効率化や、NTT東日本と自治体が連携し、陸上養殖施設にIoTセンサーやAIを導入して水温や酸素濃度の自動モニタリング、給餌・換水の自動制御を実現しています。

ノルウェーなど海外の先進事例

ノルウェーでは、世界最大手の養殖機器メーカーAKVAグループが、デジタルツインやAIを活用した総合的な養殖管理システムを展開しています。例えば「Fishtalk Plan」は、データに基づき最適な給餌量を提案し、成長予測や環境モニタリング、ベンチマーク機能などを備えている技術です。

また「AKVA connect」は、養殖現場の機器を遠隔制御し、カメラやライト、給餌装置などを一元管理。生産者は生産活動に専念でき、機器のメンテナンスや補修はメーカーが担う分業体制が確立され、業界全体の効率化と高品質化が進んでいます。

自治体・企業・漁業者の連携による実装成功例

日本各地で、自治体・企業・大学・漁業者が連携したスマート養殖の実装が進んでいます。例えば、徳島県海陽町の「あまべ牡蠣スマート養殖プロジェクト」では、IoTセンサーで収集した環境データをクラウドに蓄積し、大学がAIを活用してデータ分析を実施しました。養殖現場へのフィードバックや作業ガイダンスを自動化し、初心者でも参入しやすい仕組みを構築しています。

また香川県などでも、産官学連携によるスマート牡蠣養殖の実証事業が展開されており、データ活用による作業効率化や収益性向上、担い手不足の解消、持続可能な産業化が目指されています。

デジタルツインで実現する持続可能な水産業の未来

デジタルツインやAI、IoTなどの先端技術の導入は、水産業の持続可能性を大きく高めています。ここでは、デジタルツイン導入によるおもなメリットを整理し、今後の普及拡大に向けた課題や展望を解説します。

DXによる人手不足対策と労働負荷軽減

AIやIoTを活用したスマート水産業では、水質検査や給餌、生育データの測定といった作業の自動化・遠隔化が進み、現場の労働負荷が大幅に軽減されています。例えば、千葉県のA’Culture株式会社では、ICT機器によるアワビの監視やデータ収集を一元化し、人件費を削減しつつ高品質な生産体制を実現しました。

品質・資源管理の見える化と最適化

デジタルツインやAIによるデータ解析によって、水質や魚の成長状況、漁獲量などの情報をリアルタイムで可視化・分析することが可能です。過剰な給餌や水質悪化を防ぎ、最適な飼育環境の維持や品質管理の精度向上を実現します。ノルウェーの「Ocean Farm One」プロジェクトのように、大規模な沖合養殖でもセンサーやAIを活用し、魚体の健康状態や環境データをもとに最適な管理を行う事例が増加傾向です。

導入拡大に向けた課題と対策ポイント

デジタルツインやスマート養殖の普及拡大には、導入コストの高さや専門人材の不足、現場での運用定着などの課題を解決することが必要です。今後は、国や自治体による資金・人材面の支援、現場のデジタルリテラシー向上、ノウハウの可視化・共有が求められます。また、AI処理の高速化やエッジデバイスの普及などにより、さらなる国内の養殖業全体の収益向上や新たなビジネスモデルの創出も期待されています。

デジタルツインなどの最新技術を活用し水産業DXを実現しよう

水産業の養殖分野では、労働力不足や資源・品質管理などが深刻な課題です。デジタルツインやAI、IoTなどのDX技術導入により、業務の自動化や効率化、資源・品質管理の最適化が進み、持続可能な生産体制の構築や新たなビジネスチャンスの創出が期待されています。

シリコンスタジオは、DX推進を支える多彩なソリューションと技術をご用意しています。水産業のデジタル化や業務効率化にご関心の際は、ぜひお気軽にご相談ください。

出典:農林水産省(JFA)「令和2年版 水産白書:第1節①‑2‑3 水産業の就業者をめぐる動向」

出典:農林水産省(JFA)「水産庁 資源管理の部屋」

出典:京都府 農林漁業ビジョン「漁業・水産業の現状と課題、目指す方向について」

■著者プロフィール:シリコンスタジオ編集部

自社開発による数々のミドルウェアを有し、CGの黎明期から今日に至るまでCG関連事業に取り組み、技術力(Technology)、表現力(Art)、発想力(Ideas)の研鑽を積み重ねてきたスペシャリスト集団。これら3つの力を高い次元で融合させ、CGが持つ可能性を最大限に発揮させられることを強みとしている。

DXコラムは、デジタルツインやメタバース、AIをはじめ産業界においてトレンドとなっているDX関連を中心としたさまざまなテーマを取り上げることにより、デジタル技術で業務の効率化を図ろうとする方々にとって役立つ学びや気付き、ノウハウなどを提供するキュレーション(情報まとめ)サイトです。